Тезисы международной конференции «Маргиналии-2020», 22-24 фев. 2020 в Поленове

* * *

I. Тезисы докладов первоочередных участников

М. С. Антонова (Москва)

Альбом Марии Александровны Власовой

Данный доклад посвящен малоизученному рукописному альбому Марии Александровны Власовой, сестры княгини Зинаиды Волконской. Благодаря оцифрованным фотокопиям, нам удалось дать описание альбому Власовой, который хранится в Хоутонской библиотеке Гарварда в коллекции Волконских [1].

Взаимосвязь вербальных и невербальных составляющих альбома позволяла придать ему разнообразие содержания. Основные виды искусства, задействованные в создании альбома, – это литература, живопись, музыка и фотография. На страницах сборника можно встретить cписки стихотворений, ноты, выдержки из прозаических произведений, литографии с изображением пейзажей, видов культовых мест. Разные формообразующие черты позволяют сопоставлять альбомы с другими жанрами. Авторефлексия и камерность позволяют сравнивать альбом с исповедальными записями, обозначение даты и места – с путевыми дневниками и хрониками, списки стихотворений – с альманахом.

Запись, представляющая наибольший интерес, вписана в альбом Власовой Н. В. Гоголем: “Как ни глуп Индейской петух…” Благодаря работе Баяре Арутюновой и Роману Якобсону [2] становится ясно, что данный текст не просто «литературная безделица», шутливый прозаический текст, а самостоятельное литературное произведение.

На страницах альбома можно найти записи всех членов семьи Волконских, включая Владимира Паве, а также А. Мицкевича, И. Мятлева, С. Шевырева и других. Особый интерес представляют рисунки З. Волконской, ранее не опубликованное стихотворение Шевырева «Кружимся с вами в вальсе шумном» и нотные автографы композитора Луиджи Орсини, а также рисунки других авторов.

Отдельно стоит сказать о странностях, связанных с альбомом Власовой. В течение четырех последних лет оттуда пропали три вклеенных автографа, среди которых рисунки З. Волконской и В. Пио и автограф Александра Никитича Волконского. Еще до поступления в Гарвардский архив из альбома также пропал рисунок Федора Бруни с шаржированным изображением Гоголя.

Альбом Марии Власовой - замечательный памятник культуры XIX века, в котором зафиксированы важные моменты из жизни семьи Волконских и проиллюстрированы вкусы и хозяйки рукописного сборника и ее окружения.

Источники:

1. Houton Library, MS Russian, 46.7.

2. Roman Jakobson and Bajara Aroutunova. An unknown album page by Nikolaj Gogol. Harvard Library Bulletin, 1972, July, vol. XX, no 3, pp. 236–254.

Антонова Мария Сергеевна

соискатель на звание кандидата наук (окончание аспирантуры - 2019 г.)

Филологический факультет МГУ им. Ломоносова, кафедра истории русской литературы

М. В. Ахметова (Москва)

Покров Богородицы, Фридрих Энгельс и ангелы: вариативная ойконимия и мерцание мотиваций

В 1931 г. город Покровск (на тот момент столица АССР Немцев Поволжья, до 1914 г. Покровская Слобода; сейчас город Энгельс Саратовской области) был переименован в честь одного из основоположников марксизма и получил название Энгельс. На излете советской эпохи внутри локального сообщества возникла дискуссия о возвращении городу исторического имени, отразившаяся в том числе в местной печати. В качестве аргументов приводились как типичные для подобных ситуаций тезисы о необходимости восстановить досоветский опыт, так и специфические суждения, связанные с собственными именами, которые легли в основу прежнего и нынешнего названий (во-первых, дискредитация Фридриха Энгельса, которому приписывались славянофобские высказывания; во-вторых, связь исторического названия с покровом Богородицы). Однако на референдуме в декабре 1996 г. 61,19% участников проголосовали за сохранение названия Энгельс (вероятно, существенную роль сыграл экономический фактор — опасение издержек для городского бюджета, которые повлечет переименование города). Вопрос был снят с городской повестки, но до сего дня он время от времени поднимается отдельными представителями сообщества.

Впрочем, в настоящее время едва ли можно говорить о каком-либо существенном конфликте по этому поводу; наоборот, имеет место ситуация параллельного сосуществования официального названия Энгельс и исторического Покровск. В то время как первое занимает заслуженное место в документации, второе обильно представлено, например, в локальных эргонимах. Оба ойконима мирно соседствуют в разного рода презентационных и рекламных текстах, на титульных страницах местных изданий, перемежаются в СМИ и произведениях местных авторов, в том числе в виде Энгельс-Покровск или Покровск-Энгельс (вместо дефиса может стоять тире). Для именования местных жителей в СМИ параллельно используются номинации покровчане и энгельситы.

Анализ энгельсской печати 1990—2010-х годов и интервью с жителями города (полевые записи 2019 г.) позволяет выделить ряд экстралингвистических факторов, поддерживающих подобную двойственную номинацию.

1. Актуальность и ценность для локального фонового знания исторических коннотаций, связываемых с обоими ойконимами (например, с Покровском / Покровской Слободой ассоциируются «архаичная» досоветская/довоенная эпоха и творчество местного уроженца Льва Кассиля, прославившего Покровскую Слободу в «Кондуите и Швамбрании»; с Энгельсом — достижения советской эпохи, знаменитый военный аэродром, поволжско-немецкая автономия и травматическая память о ее ликвидации и т. д.).

2. Культурная политика местной администрации в сочетании с религиозными практиками разной степени институализованности, которые актуализируют локальную значимость покрова Богородицы (празднование Покрова на общегородском уровне как «именин города», особенно в 1990-е годы; крестные ходы на Покров; обращение к богородично-покровскому топосу местных литераторов и т. д.).

3. Переосмысление официального названия Энгельс через номинацию ангел (от неофициального именования города наподобие Лос-Энгельс до музейного проекта «Город ангелов»), игровой характер которого, безусловно, осознается, но которое как будто нивелирует «советские» коннотации официального ойконима, наделяя его сакральной семантикой, позволяющей конкурировать с таковой у ойконима исторического.

Ахметова Мария Вячеславовна

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Н. А. Белякова (Москва)

Маргиналы & честные труженики? Репрезентация советских баптистов в официальном фильме 1970-го года

В рамках конференции я предлагаю обсудить фильм «Евангельские христиане-баптисты в СССР», снятый в 1970 г. по заказу ВСЕХБ (официальное описание письма можно посмотреть здесь: https://www.net-film.ru/film-6837/). Общая продолжительность фильма – 30 минут. Евангельские христиане баптисты были маргиналами «в квадрате» в Советском Союзе: во-первых, они открыто провозглашали свои религиозные убеждения в «безрелигиозном» обществе, во-вторых, принадлежали к конфессии меньшинства, обозначаемой в публичном и бытовом контексте как «сектанты». В ходе Второй мировой войны легализуется структура для разнородных общин, называющих себя и евангельские христиане, и баптисты, и христиане веры евангельской, и христиане евангельской веры, и меннониты, и единственники, и христиане- трезвенники. Религиозный центр – ВСЕХБ – стал своеобразным зонтиком, собравшим под свое крыло разных маргиналов и преследуемых христиан. Однако фильм не показывает маргиналов и страдальцев. Он показывает переполненные красивые церкви с верующими разных полов и возрастов, показывает активные общины с торжественными богослужениями. Зачем был снят этот фильм? Какой месседж он доносит до зрителей, какой аудитории он адресован? Какую функцию выполнял эти фильм и какие пласты информации считываются из него из разных перспектив? В фильме есть несколько пластов, которые я хочу проанализировать из моей исследовательской перспективы: повседневности городских евангельских сообществ рубежа 1960-70-х гг. и как она соотносилась с «дипломатическими функциями» церковного руководства, и перспективы Холодной войны и «западной аудитории», которой официально этот фильм адресовался.

С коллегами-специалистами по гимнографии хотелось бы обсудить музыкальное сопровождение фильма и особенности хорового репертуара, показанного в фильме; с искусствоведами – визуальный ряд обрядов.

Такой необычный источник как «официальный» фильм о жизни маргинальной деноминации представляется перспективным для обсуждения в аудитории специалистов по маргиналиям из разных гуманитарных наук.

Белякова Надежда Алексеевна

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Института всеобщей истории РАН

Д. В. Валуев (Смоленск)

«Простите за прямоту моего письма»: Н.Н. Воронин и И.Д. Белогорцев – история взаимоотношений по материалам переписки

Важнейшим видом источников для истории любой науки является переписка между учеными. При этом, большой интерес вызывают письма корифеев научной мысли, живших и работавших в столицах, своим коллегам, трудившимся на периферии и, ответы последних. Данный материал предоставляет порой уникальные возможности для реконструкции образа среды и времени, в которых трудились деятели науки. Даже такой вид посланий, как поздравительные открытки, при всей кажущейся ограниченности их текстов, может содержать интересную и оригинальную информацию. Ярким подтверждением вышесказанного служит переписка между двумя исследователями древнерусской архитектуры – Н.Н. Ворониным (1904-1976) и И.Д. Белогорцевым (1911-1996).

Игорь Дмитриевич Белогорцев родился в Барнауле. Получив разностороннее образование, работал на различных должностях в планировочных, строительных и архитектурных организациях в Якутске, Барнауле, Новосибирске. Одновременно вел широкую преподавательскую деятельность. Занимался научными изысканиями в области фольклора народов севера и истории русской архитектуры. В 1943 г. защитил диссертацию на степень кандидата архитектуры. В конце 1945 г. он был направлен в Смоленск. Здесь он возглавил отдел по делам архитектуры при облисполкоме. Также читал учебные курсы в строительном техникуме и педагогическом институте.

Находясь в Смоленске, Белогорцев активно занялся научной деятельностью. Он изучал памятники архитектуры разных эпох. Белогорцев проводил и археологические работы, с целью исследования развалин памятников древнерусской архитектуры. Им было опубликовано большое количество статей и несколько книг, посвященных памятникам зодчества Смоленщины. Он также подготовил к печати монографию «Древнее Смоленское зодчество». Однако она так и не была опубликована.

В 1956 г. И.Д. Белогорцев переехал в Минск. Он преподавал в Белорусском политехническом институте, одновременно являясь заместителем директора Института градостроительства и архитектуры Академии наук БССР. После открытия в Бресте в 1966 году инженерно-строительного института Игорь Дмитриевич был назначен его ректором. На этом посту он работал до 1980 г. С 1981 г. он был профессором Минского института культуры.

После кончины И.Д. Белогорцева его личный архив был передан на хранение в Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД). Среди документов фонда Белогорцева имеются материалы переписки с известными деятелями советской науки и искусства. Особый интерес представляет переписка с профессором Николаем Николаевичем Ворониным, который с первых послевоенных лет проявлял большой интерес к памятникам древнего Смоленска. В 1962-1967 гг. он возглавлял Смоленскую архитектурно-археологическую экспедицию. Благодаря её трудам удалось детально изучить как уже известные памятники средневекового Смоленска, так и выявить ряд новых, ранее неизвестных. По итогам работ были выпущены две монографии, посвященные смоленскому зодчеству и монументальной живописи XII-XIII вв.

Письма и открытки, направленные Ворониным Белогорцеву и ответные послания позволяют нам лучше представить атмосферу, в которой работали исследователи древнерусской культуры в 1950-70-х годах. Изучение этих документов и введение их в научный оборот, способствует появлению новых штрихов к портрету Н.Н. Воронина, и помогает обозначить то достойное место, которое по праву занимают в изучении наследия Древней Руси такие скромные труженики, как И.Д. Белогорцев.

Валуев Демьян Валерьевич

кандидат исторических наук, доцент Смоленского

Государственного университета

О. Н. Виноградова (Вологда)

Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» как призыв автора к маргинализации

Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» – маргинальное произведение.

Это можно доказать, предприняв междисциплинарное исследование романа на границах с философией, богословием, историей, социологией и физиологией.

Исходя из утверждения М.М. Бахтина о том, что в основе жанра «Воскресения» находится «идеологический тезис», изучать роман целесообразно как изложение истины писателя в контексте литературоведческих, философских, социальных и религиозных вопросов.

Синод в 1901 году огласил отпадение Льва Толстого от Православной Церкви. При изучении романа «Воскресение» в соотнесении с Евангелием обнаруживается, что Л.Н. Толстой дает свое понимание христианских заповедей: понимание, по духу противоположное учению Христа.

Замысел Толстого при создании романа «Воскресение» – проповедать читателям свою истину, которую, как полагал писатель, он постиг, а также своего Бога, который занимает центральное место в раскрытии замысла произведения.

Бог для Толстого в романе – Любовь, которая Всё во Всём, а люди – формы существования любви. Любовь для Толстого – прежде всего любовь к врагам.

Образ проститутки Екатерины Масловой в «Воскресении» Толстой трактует как образ Христа «очеловеченного», на что указывают факты и события из биографии героини, соотносимые писателем с искушениями, распятием и воскрешением Христа. На примере жизни Катюши писатель утверждает свое учение о свойствах Бога.

Образ Нехлюдова – образ ученика Христа, становящегося на место учителя. На примере Нехлюдова писатель дополняет сведения о Боге социальными тезисами, понятными из контекста; призывает строить Царствие Божие на земле.

Парадигма образов арестантов в «Воскресении» призвана закрепить понятие бога Л.Н.Толстого; арестанты – частицы Бога и пронизаны Духом Бога; так как Все во Всём, никто не вправе противопоставлять себя другому и судить о различении добра и зла.

«Воскресение» – сакральный текст, «евангелие от Толстого», которое может вызывать (и вызывает) оскорбление чувств верующих.

Отрицая в романе необходимость существования церкви и государства (которое невозможно без судебной системы, армии и образования), подвергая сомнению ценности брака, подменяя призыв Христа «не делать зла» на призыв «не сопротивляться злу», Л.Н.Толстой способствовал, как полагают некоторые ученые, революции 1917 года.

«Памятки…» Толстого, содержание которых прослеживается в подтексте романа «Воскресение», признаны в России экстремистским материалом.

Поучение о непротивлении злу насилием – доминанта романа «Воскресение» и доминанта учения Л.Н.Толстого. Если рассматривать мотивы поступков людей в русле учения А.А.Ухтомского, то, следуя своей доминанте, Л.Н.Толстой пришел к доминанте ошибочной, и, более того, способствовал восприятию этой доминанты в обществе.

Виноградова Оксана Николаевна

соискатель, Вологодский государственный университет

Е. А. Володченко (Санкт-Петербург)

Роль рассказчика в «Памяти памяти» М. Степановой

Книга «Памяти памяти» (2017) неоднородна в плане хронотопа и жанровой природы. Выбранные автором Марией Степановой формы повествования колеблются от эпистолярного романа и дневниковой исповеди к искусствоведческому комментарию и философскому трактату с элементами поэтической речи. Полиморфность и фрагментарность произведения обеспечивается в том числе и сложной фигурой рассказчика, который подводит итоги как истории личной семьи, так и мировой культуре XX в. Претендуя на объективность изложения, рассказчик в то же время встает на позицию пристрастного свидетеля или вуайериста, строящего догадки: конструирует исторические реалии, мифологизирует их.

Наследует ли «романс» (самоназванный автором) традициям русской литературы – полифоническому роману и исповедальному тону Ф.М. Достоевского, или критическим запискам А.П. Чехова, или автобиографической прозе М.И. Цветаевой? Как трансформируется жанр исповеди и воспоминаний? В каких аспектах, в какой степени автор проводит параллели с западными претекстами – например, с documentary fiction-романами В.Г. Зебальда?

С применением структуралистского и интертекстуального анализа будет показано, какие цели преследует сумма субъективных точек зрения, как органично переплетаются документальные свидетельства с мифологическими и архетипическими образами и как многомерно отражается в произведении время – индивидуальное, историческое, вечное. В качестве литературоведческой и историко-антропологической основы взяты труды Р.О. Якобсона, Р. Барта, К. Леви-Стросса, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.Я. Гуревича, К. Гирца.

Володченко Елена Алексеевна

СПбГУ, магистратура факультета свободных искусств и наук, 1 курс

А. В. Гик (Москва)

Точка зрения в перспективе дневникового текста

Дневник как разговор с самим собой. Дневник как источник информации о внешнем мире. Эти две идеи дневниковых записей: направленность на внутренний мир автора и направленность на внешний мир пересекаются в дневниковых записях М.Кузмина.

Открывая тайники своего сознания, Кузмин «достраивает» образ себя, описывая мнения других людей на те же события. Образ повествователя – Кузмина – получает двойную перспективу – авторскую, т.к. именно он, Кузмин, выбирает из своей памяти нужные, как ему кажется, факты: «Я написал этот дневник, будто он может попасть в чужие руки, но это так и должно, раз это касается не лично меня и не лично других. И притом я пишу так, как у меня запечатлелись впечатления» (5 декабря 1905 г.). Желание описать всё превращается в желание описать не только значимые для него события, а стать летописцем в режиме реального времени, а также создать свой собственный миф: «Но вообще, я человек не очень надежный, и строящего на мне планы я не поздравлю» (21 ноября 1905 года); «Зинаида упрекала меня за свиту гимназистов; хорошо, что есть впечатление свиты. Мне важнее, что говорят, чем что есть на самом деле» (4 декабря 1907 г.).

Эта равноценность фактов описания на шкале значимости, делает записи дневника разрозненными, несвязанными. Такая картина мира, в которой ценностные ориентиры не навязываются, а выстраиваются по мере написания, входит в противоречие с «правильным» дневником. Этот дневник похож на автоматические записи сюрреалистов, капризное чередование фактов политической жизни страны и интимных переживаний не позволяет сомневаться в искренности текста, даже если он предназначен для публичного чтения как художественное произведение. Да, Кузмин устраивал чтение своего дневника («Следующее чтение дневника Сомову и Нувель тоже произойдет у меня»; 5 май 1906 г.; «Чтение дневника вызвало у В<альтера> Ф<едоровича> замечание, что я пишу менее ярко, чем покуда я не читал, но мне кажется, что это неправда, что такое впечатление оттого, что многое читалось вместе, а не кусочками. Я даже не знаю, почему меня это задело, я редко бывал в таком разложенном состоянии, как теперь». 11 мая 1906 г.).

Небольшие комментарии к происшедшим событиям выдают точку зрения Кузмина на события: «Иногда трудно удержаться, чтобы не поцеловать совершенно незнакомое лицо, как укусил бы персик. Как я хотел бы передать людям все, что меня восторгает, чтобы и они так же интенсивно, плотью, пили малейшую красоту и через это были бы счастливы, как никто не смеет мечтать быть. Я был бы блажен, передав это», 27 августа 1905 года.

Мы не знаем время события. Часто не можем точно отметить порядок следования фактов. Это точка зрения Кузмина. В докладе будут проанализированы частотные слова Дневников 1905-1907 гг.

Дневник 1905 г. Общее количество слов: 23,741; 7,552 уникальных словоформ. Самые частотные слова: очень (126); сегодня (105); потом (69); вечером (68); ли (58).

Дневник 1906 г.: общее количество слов 77,500; 16,155 уникальных словоформ. Самые частотные: очень (441); потом (324); Нувель (219); ли (194); Павлик (183).

Дневник 1907 г.: Общее количество слов: 49,782; 11,876 уникальных словоформ. Самые частотные слова: очень (349); дома (192); пришел (156); письмо (150); потом (149).

Гик Анна Владимировна

кфн, снс, ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН

М. В. Головизнин (Москва)

«Живые Будды» Варлама Шаламова и Питирима Сорокина

В переписке, поэзии и прозе Варлама Тихоновича Шаламова периодически встречается несколько необычный на наш взгляд эпитет - «живые Будды» который писатель использует для дефиниции образцов высоконравственного поведения человека, которому необходимо следовать. В частности, в его письме Анне Ахматовой от 1965 г. он пишет: «В жизни нужны живые Будды, люди нравственного примера, полные в то же время творческой силы. Я тоже хочу на своем малом пути доказать, что не всех можно убить». Этот же эпитет присутствует в его стихотворении, посвященном Борису Пастернаку: «Орудье высшего начала,/Он шел по жизни среди нас,/Чтоб маяки, огни, причалы/Не скрылись навсегда из глаз./Должны же быть такие люди,/Кому мы верим каждый миг,/Должны же быть живые Будды,/Не только персонажи книг…». Казалось бы, биография Шаламова – сына православного священника-обновленца, прошедшего в юности через послереволюционные 20-е годы, а в зрелости через колымский ГУЛАГ, распространявшего в 1929 году оппозиционный документ «Завещание Ленина» а в 60-е годы - автора памфлета против процесса Синявского-Даниеля под названием «Письмо старому другу» должна была породить достаточно морально-нравственных ориентиров не находящихся в плоскости «восточной экзотики» к которой писатель, судя по всему, не проявлял исследовательского интереса. В письме своему другу Я.Д. Гродзенскому, Шаламов делает уточнение: «…Роль морального примера в живой жизни необычайно велика. Религия живых Будд, сохранившаяся до сих пор, подтверждает необходимость такого рода примера в живой жизни. Падение общественной нравственности во многом объясняет трагические события недавнего прошлого». Ни в этом письме, ни в других документах писатель не уточняет, что он имеет в виду под религией «живых Будд» (под это определение подходит, например, тибетский ламаизм, в котором высшие иерархи буддистской сангхи объявлялись «перерожденцами» будд и бодхисатв прошлого) и не детализирует, почему существование именно этой восточной религии является для него важным аргументом нравственного совершенствования в мире той культуры, в каком существовал он сам.

Единственный намек, позволяющий объяснить происхождение «буддийских» нравственных императивов Шаламова, содержится в автобиографической повести «Четвертая Вологда» и касается будущего американского социолога с мировым именем П.А. Сорокина, который в годы юности писателя был сотрудником Вологодского общества изучения Северного края, другом и коллегой его отца – священника Тихона. Варлам Шаламов пишет буквально следующее: «Силу освобождения России отец увидел в эсерах – в Питириме Сорокине, земляке и любимом герое отца – по теории «живых Будд» (курсив наш. М.Г.) […] Питирим Сорокин – будущий гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь». Сам Питирим Сорокин в автобиографической прозе, касаясь истоков своего научного мировоззрения и творчества, подчеркивал, что реалии социальной организации коми-зырян, их самоуправление, «традиционалистский дух взаимопонимания» которые он наблюдал в ранней юности, в «глуши» зырянских поселений Вологодской губернии, где родился и вырос, действительно повлияли на его мировоззрение как будущего социолога. В послевоенные годы Питирим Сорокин создал теорию динамики мировой культуры, где в качестве важнейшего фактора общественного прогресса рассматривалась «альтруистическая любовь» и ее «апостолы» - великие альтруисты – Будда, Христос, Лао-Цзы, махатма Ганди и др. Нам представляется, что шаламовская «теория живых Будд» является кратким переложением «альтруистических учений» Питирима Сорокина. Конечно, встает вопрос, откуда Шаламов мог познакомиться с поздними работами американского социолога, которые в годы его жизни не переводились и не издавались в Советском Союзе, хотя и могли проникать в виде «тамиздата». Но, дело было не только в «тамиздате». В этом отношении нужно сказать, что в отличие от других «буржуазных социологов», научные взгляды Питирима Сорокина (конечно, в критической плоскости) рассматривались в советской научной литературе достаточно детально.

Первая обобщающая статья «Философия истории Питирима Сорокина» появилась в журнале «Новая и Новейшая история» в апреле 1966 года. Автор - молодой тогда ученый Голосенко И.А. вскоре (1967 г) защитил о творчестве П. Сорокина кандидатскую диссертацию, автореферат которой был также в открытом доступе. В 1972 году в СССР вышел учебник «Современная буржуазная философия истории» (автор - Чесноков В.Д.) где научным взглядам П. Сорокина было посвящено 150 страниц. Несмотря на ритуальные характеристики его как «духовного отца русской буржуазии», его теории характеризовались скорее в положительном ключе. Причин тому было несколько. В годы войны П. Сорокин и его супруга активно участвовали в программах помощи народу СССР со стороны граждан США. Но главной причиной была появившаяся в период потепления международных отношений его теория «конвергентности», согласно которой социально-политические системы «Запада» и «Востока» могут иметь тенденцию к сближению, избавляясь от одиозных, изживших себя негативных элементов. Известно, что эта теория, по меньшей мере, до развития «Карибского кризиса» вызывала интерес как в СССР, так и в США. В середине 60-х годов стоял вопрос о визите Питирима Сорокина в СССР, не состоявшийся из-за ухудшения советско-американских отношений. Примечательно, что А.С. Фомин (настоящая фамилия Феклистов) бывший в 1960-64 гг. главой резидентуры КГБ в Вашингтоне, неоднократно встречался с Сорокиным и в своих воспоминаниях, вышедших уже в этом столетии, посвятил ему целую главу под заголовком «Провидец из Винчестера», в которой дает высокую оценку его личности. Как известно, в эти же годы Шаламов работал над «Четвертой Вологдой» был активным читателем Ленинской библиотеки и, скорее всего, не оставил бы без внимания публикации, посвященные известному ему с юных лет Питириму Сорокину.

Вместе с тем параллелизм взглядов Варлама Шаламова и Питирима Сорокина обнаруживает себя не только в указанной выше позитивной «альтруистической» плоскости. Размышления Шаламова о быстрой деградации человеческой натуры в колымском ГУЛАГе: «Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях» во многом аналогичны размышлениям и выводам Питирима Сорокина, высказанным им в 20-е годы по итогам наблюдения последствий массового голода в Поволжье, которые вошли, в частности, в книги «Система социологии» и «Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь», опубликованные в СССР в начале 1920-х годов. Хотя относительно последней книги есть информация, что ее тираж был конфискован, но, вероятно, не в полной мере, т.к. ее экземпляры имеются в открытом доступе Государственной исторической библиотеки России. Следовательно, они также могли попасть в поле зрения Шаламова вскоре после издания и быть использованы в годы написания «Колымский рассказов».

.

Головизнин Марк Васильевич

К.м.н. доцент МГМСУ им. А.И.Евдокимова

Член Совета Ассоциации медицинских антропологов

С. Л. Гонобоблева (Ронгонен) (Санкт-Петербург)

Школьный дневник первоклассника 1829-1830 годов

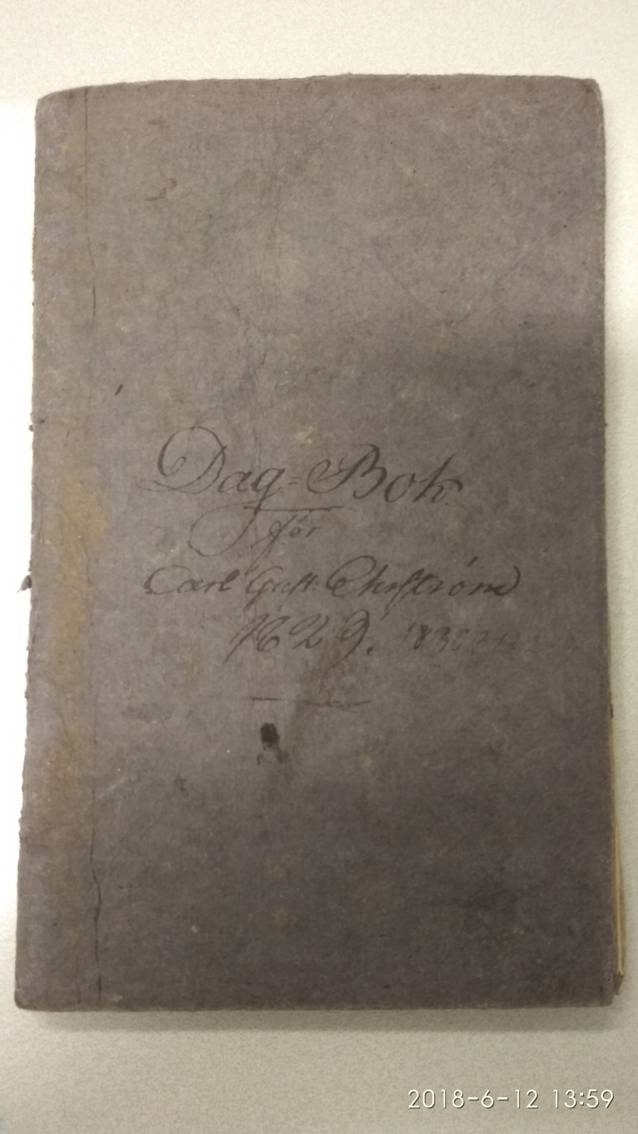

Уроженец Финляндии Эрик Густав Эрстрем известен как автор дневников времен русско-шведской войны 1808-1809, времен войны с Наполеоном 1812-1813, когда Эрстрем-студент путешествовал из Москвы в Нижний Новгород. В 1825 году Эрстрем переехал в Санкт-Петербург и до 1835 года служил пастором Шведского лютеранского прихода Святой Екатерины, жил здесь с женой и детьми.

Четвертый ребенок в семье Эрика Густава Эрстрема и Ульрики Ловисы Альштедт, Карл Густав Эрстрем, родившийся 17 марта 1822 году в Або, оказался вместе с родителями в Петербурге и здесь начал учиться. После смерти родителей он переехал в Гельсингфорс, где окончил гимназию и Александровский Университет. Впоследствии он стал профессором истории Университета (история права и уголовное право), затем секретарем, сенатором, прокурором Финляндского сената.

Будучи профессором Александровского университета, Карл Густав за усердную службу награжден орденом Св. Анны (III степени), затем орденом Св. Станислава II степени за отличное исполнение поручения, касающегося тюрем Великого Княжества Финляндского. В должности сенатора Судебного департамента Финляндского Сената Карл Густав был удостоен за усердную службу ордена Св. Владимира (III степени) и Св. Станислава (I степени).

В Городском архиве Хельсинки в архиве семьи Эрстремов хранится школьный дневник Карла Густава и несколько его писем, адресованных матери, а также старшему брату. Последние написаны после смерти матери в Петербурге.

Трогательное и горестное сообщение 9-летнего сына о смерти матери, адресованное его брату, написано сначала на черновике, потом переписано. Удивительная для маленького ребенка стойкость и умение выразить свои переживания видна в этих текстах. Воспитание и передача особого культурного кода происходили с раннего детства, а личная переписка и архивы хранились в семьях.

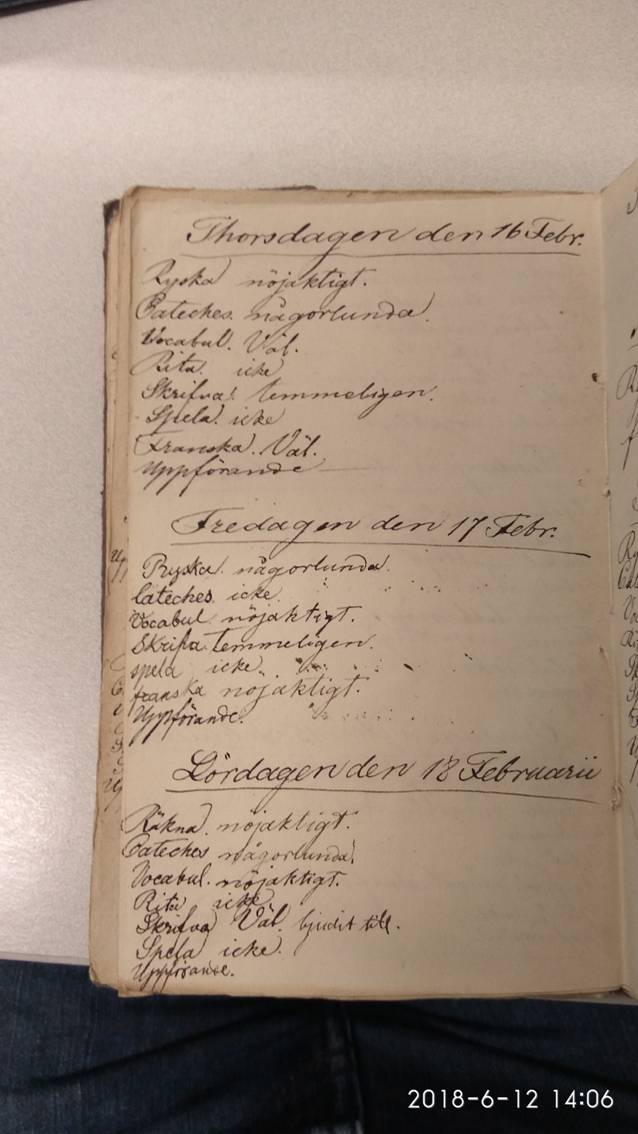

Листая дневник, видим, чем был занят семилетний сын главного пастора, как он учился, что его интересовало, какие предметы изучались и в каком объеме. Какие дни недели были заняты учебой, когда ребенок отдыхал. На первых страницах, как и в наше время, дневник заполнен рукой взрослого (но слово ‘праздник’, то есть выходной день всегда написано детской рукой). Уже через несколько месяцев ребенок делает это самостоятельно, хотя и не очень уверенно. Начинающий ученик занимался русским языком, французским, манерами, чистописанием, географией и счетом (арифметикой), а также имел перерыв на игры.

Гонобоблева Софья Львовна

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник СПб ФАРАН

М. А. Графова (Москва)

«Самоновейший оракул» эпохи НЭПа: гадаем на злобу дня

После окончания Гражданской войны перед советской властью стояло много насущных задач. Одна из не самых первостепенных, но все же важных, состояла в том, что людей надо не только идеологически воспитывать и учить политической грамоте, но и развлекать. Для этой цели, в частности, возникло большое количество юмористических журналов. Почти все они перестали выходить на рубеже 30-х годов, осталось только несколько проверенных партийных изданий. Но пока этого не случилось, индустрия развлечений в Советской России эпохи НЭПа была весьма дифференцированной. Популярнейшим развлекательным журналом для деревни был «Лапоть», со специфически большим, для мало- и среднеграмотного читателя, количеством картинок, крупным шрифтом и относительно малым объемом текстов, в сравнении, например, с «Бегемотом», журналом чисто городским. К таким журналам обычно выпускали библиотечки дополнительной литературы, была такая и у «Лаптя». В ее составе в 1928 году вышло уникальное издание, «Самоновейший оракул, или Веселый отгадчик всего задуманного». Чтобы узнать будущее, советскому гражданину предлагалось сложным путем найти ответ на какой-нибудь животрепещущий вопрос из предложенного списка, например, «Скоро ли я попаду под суд?»; «Гнать ли мне самогон?»; «Буду ли я платить алименты?»… Некоторое изумление от этого неожиданного для советской действительности даже эпохи НЭПа документа рассеивается, если найти ему должный типологический ряд: до событий 1917 года в России, да и не только, конечно, издавалось большое количество разнообразных «Оракулов» примерно того же типа, что и наш «Самоновейший оракул» 1928 года. Набор вопросов в старых Оракулах куда разнообразней, хотя тематика сводится в основном к вопросам любовным и матримониальным. Мы попробуем сравнить вопросники и ответы и понять, как в их эволюции выражалась заметная уже в эпоху НЭПа попытка корректировать сферу личной жизни.

Графова Мария Александровна

кандидат искусствоведения, Доцент департамента международных отношений

факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Москва.

С. М. Евграфова (Москва)

Живопись и текст: изобразительные корреляты вербального представления о мире

Изменение полиграфических возможностей, появление онлайн-коммуникации и общедоступной цифровой фотографии и звукозаписи сделали мультимодальность сообщений обыденным явлением. Не вдаваясь в суть дискуссий о право- и левополушарности, можно тем не менее утверждать, что вторая сигнальная система сложным образом взаимодействует с изобразительными коррелятами / изокоррелятами (будем называть их так) картины мира, причем эти изокорреляты гораздо более индивидуальны и меньше поддаются социальному регулированию и нормированию, чем вербальные сигналы.

Изокорреляты многообразны. Автор зафиксировала в ассоциативном эксперименте ответ: мыло – «никаких слов, я вижу мыло в обертках, как в магазине» (относительно устойчивый индивидуальный ассоциат, сосуществующий с именем; по-видимому, той же природы связь сформировалась у автора в детстве: слыша упоминание о Томе Сойере, вижу кудрявого мальчика с картинки из моего детского издания). Ассоциации со словом деньги могут быть и вербальными (работа, запах, тратить, эмиссия, банк, богатство, золото, Marcedes, дипутаты, айфон и др.), и изобразительными (человечек, держащий в руке «бумажки» с буквой S; фирменный значок «Мерседес»; условно нарисованный слиток-прямоугольник с надписью ЗОЛОТО) – это свидетельствует о формировании изокоррелятов – иконических символов в смысле Р. Якобсона – Ч. Пирса (допустимо влияние частотных, социально закрепленных зрительных образов). По данным экспериментального исследования А.В. Дорожкиной, школьники нередко подменяют дефиниции терминов схематически отображаемыми объектами, в которых фиксируются значимые признаки (например, один шестиклассник изобразил земную ось как условный шарик, из сердцевины которого торчит некий стержень; другой нарисовал шарик, опоясанный на некотором расстоянии чем-то вроде овала, ‒ то есть перепутал ось с орбитой); здесь мы наблюдаем изокоррелят-схему.

Функционально изокорреляты могут быть (1) упрощенным образным эквивалентом означаемого, (2) средством передачи информации, в том числе средством коррекции вербальной информации, (3) формой мышления, (4) мнемоническим средством.

Эксплуатация способности человека формировать изокорреляты ведется сейчас весьма активно (реклама, мода на так называемые скетчи, «красивые конспекты», активное использование изображений при обучении детей и проч.), и осуществляется она не всегда разумно, потому что функционирование изокоррелятов изучено плохо.

Особый интерес представляет собой изучение живописи и графики и их отношения с текстом: с одной стороны, существует иллюстрирование текстов (и тогда интересен вопрос о степени творческой свободы иллюстратора, который навязывает свое прочтение текста читателю); с другой – любое самостоятельное произведение живописи или графики представляет собой своего рода высказывание, а иногда и развернутый текст, который может быть интерпретирован совершенно по-разному, поскольку в нем собрано множество изокоррелятов, воспринимаемых по-разному в зависимости от индивидуальных ассоциаций, а также от личного и социокультурно обусловленного опыта.

Интереснейшим объектом для изучения могут стать и рисунки писателей, и мемуары художников, и сопоставление вербальных и живописных текстов (очень интересен опыт сотрудничества Дины Рубиной и Бориса Карафёлова – «Окна», «Больно только когда смеюсь…»), и экспериментальные исследования по восприятию словесно и изобразительно передаваемой информации.

Евграфова Светлана Маратовна

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка

(РГГУ; РАНХиГС)

Е. Н. Зарецкая (Москва)

«Зачем Онегину Татьяна?»

Основной тезис романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина обнаруживается уже в первых строках этого бессмертного сочинения. Обычно на него не обращают пристального внимания: «Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных». Если проанализировать дворянскую среду XIX века, где семьи были довольно большими, напрашивается следующее заключение: герой романа несказанно богат. И уже в ранней юности он становится обладателем этого богатства. Онегин об этом знает. И дальше перед ним возникает вопрос: что мне делать со своей жизнью, учитывая это богатство? Он мысленно перечисляет всё, что может обеспечить смысл его существования на Земле. Хозяйственная деятельность необязательна. Служба, военная или светская, необязательна. Честолюбия не хватает на навязчивые мечты о славе. Пушкин проводит своего героя через множество соблазнов и как минимум сильных впечатлений: путешествия, смена ощущений, эмоциональный удар убийства, картёжные допинги и пр. Что остаётся герою? Только то, что может составить духовный стимул к саморазвитию. Но для этого нужен талант, в котором Онегину отказывает автор. Он не может попасть «в цех задорный людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу». Кроме творчества духовный человек может отдать свои силы науке. Но и здесь нужны талант и дарование. Интересно, что путь духовного просветления, религиозного послушания и служения Господу не рассматривается в контексте героя. В конечном итоге получается ситуация тупиковая: душе на Земле не за что зацепиться. И в этот момент Пушкин протягивает руку своему герою и наделяет его сильной страстью к Татьяне. В этот момент Онегин – полностью сформированная личность, знающая толк в любовной игре, но не знающая любви. Чувство к Татьяне, спасая героя, может быть долгим, и таким образом Онегин может обрести смысл. Что нужно, чтобы чувство Онегина было как можно более долгим, а похоже, что Пушкин этого хочет? Оно должно быть: а) взаимным и б) нереализуемым. Пушкин оставляет своего героя «в минуту, злую для него». А точнее, в счастливую для него минуту – минуту обретения смысла существования. Идея «лишнего» человека находит новую психоаналитическую интерпретацию. Очень трудно жить вне смысла, имея ко всему прочему недюжинное здоровье: «Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска. Тоска». Страсть Онегина – это спасительный круг, который бросает Пушкин своему герою. Татьяна не просто нужна Онегину, она нужна ему как воздух.

Зарецкая Елена Наумовна

доктор филологических наук, профессор

заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

РАНХиГС при Президенте РФ

Т. С. Зевахина (Москва)

Русский язык такой, какой он есть: радость бунта (по страницам «Записок психопата» Венедикта Ерофеева)

Старшая сестра Венедикта Ерофеева Тамара Васильевна Гущина вспоминает: «Когда Вене было лет пять, он, примостившись на табурете, что-то строчил в тетради. Его спросили, что он пишет, последовал моментальный ответ: ”Записки сумасшедшего”». Прошло 12 лет и появилась рукопись семнадцатилетнего студента МГУ «Записки психопата» с подзаголовками I и IV частей «Записки сумасшедшего». Рукопись была оставлена Ерофеевым на хранение у Владимира Муравьева с предупреждением, что это не для печати. После смерти автора Муравьев издает роман, хотя другая сестра Ерофеева – Фролова Нина Васильевна – напомнила Муравьеву о распоряжении Ерофеева. Тот ответил: «А где это написано?» и опубликовал «Записки психопата».

В докладе ставится задача показать, как в романе реализован отмеченный одним из критиков важный для Ерофеева принцип стиля: «радость бунта и экстаз опьяневшего от свободы языка». Оксюмороны (очаровательная пьяная скотина) и антитезы (Сегодня – я сын алтайских степей и игнорирую первые февральские бураны!) сменяются бранью и полусонным бредом. Интерес к самому себе – самый острый: тут и самохарактеристики и характеристики со стороны друзей (Веничка – милый, милый ребенок, противный негодяй, гений и бездарный идиот; квинтэссенция, апофеоз и абстракция человеческой лени). Подчиняясь радости бунта, автор дневника начинает исповедовать принцип «odi et amo». Это относится ко всем окружающим, но в первую очередь к Лидии Александровне Волошниной и Антонине Григорьевне Музыкантовой и – к собственной матери. На страницах романа прямо утверждается, что «ты точно никогда не определишь слова, которое выражает “отрасль” твоего душевного». И, может быть, «любить» то же самое, что «ненавидеть». В недавнем интервью сестры Венедикта Ерофеева – Нины Васильевны Фроловой – автору доклада прозвучали существенные уточнения, касающиеся их родителей. Их мама Анна Андреевна Гущина, родившаяся в селе Елшанка Сызранского района Симбирской губернии, воспитывавшаяся вместе с четырьмя своими сестрами под влиянием священника местного храма Ивана Архангельского, имела возможность пользоваться его обширной библиотекой и была прекрасной рассказчицей, последнее, видимо, сыграло свою роль в отношении Венедикта к литературе. Поэтому «экстаз опьяневшего от свободы языка» при ее описании в дневнике неуместен. И отец – Василий Васильевич Ерофеев, незаслуженно отсидевший в сталинских лагерях четыре года, всегда держался с достоинством и не разделял страсти сына к выпивке.

«Радость бунта» в повествовании сменяется меланхолией, тихой музыкой, слезами, утверждением, что он сам – человек, «у которого каждое психологическое состояние сопровождалось и выражалось внутренней музыкой». Появляются строчки: «Невыносимо тоскливо. Наверное оттого, что вчера весь вечер слушал Равеля».

Дополнительно был применен автоматический анализ текста дневников, что сделало картину «радости бунта» еще более наглядной.

Таким образом, язык выплеснулся на страницы «Записок психопата» таким, каким он и был у семнадцатилетнего автора конца 50-х годов прошлого века.

Зевахина Татьяна Сергеевна

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник

кафедра теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ

Д. И. Зубарев (Москва)

Нечто о девяти пешках

В третьей главе романе Владимира Набокова "Дар"(впервые опубликован в 1937-38 г.г.) есть такой микросюжет. Главный герой, живущий в Берлине молодой писатель-эмигрант и любитель шахматной композиции, однажды покупает в газетном киоске номер "советского шахматного журнальчика" "8х8". Познакомившись с содержанием соответствующего раздела "журнальчика", он остался им недоволен: "... в одном из советских произведений (П.Митрофанов, Тверь) нашёлся прелестный пример того, как можно дать маху: у чёрных было д е в я т ь пешек" (Набоков, как и его герой, прекрасно знали, что в шахматной партии, как и в шахматной задаче, позиция с девятью чёрными или белыми пешками является абсолютно невозможной, так как в начальной позиции у каждой стороны имеется по восемь пешек и ни одна другая фигура в пешку превратиться не может).

Ни Набоков, ни читатели и комментаторы его романа не знали, что в начале 1930-х, в СССР, малоизвестная поэтесса Серебряного века, графиня и дочь жандармского генерала, уже написала стихотворение "Девятая пешка" и хотела его опубликовать в своём сборнике стихов на шахматную тему, предложенном московским издательствам (он увидел свет только в двадцать первом веке). В докладе предпринята попытка разобраться, в чём смысл (или бессмыслица) понятия "девятая пешка", и найти шахматные позиции, где она представлена на доске.

Литература

Набоков В. Дар. - Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1952.

Долинин А.Комментарий к роману В. Набокова "Дар". – М.: Новое издательство, 2018.

Гр. Нина Подгоричани. Чётки из ладана. Шахматные стихи / Сост., подг. Текста и примечания А.Р. Кентлера и В.В.Нехотина. - М., 2015.

Зубарев Д. "8х8", или "Чернышевский и шахматы" (из комментариев к набоковскому "Дару". 1-2 // Philologica. 1999/2000. Т.6. №14/16.- С.99-108.

Зубарев Дмитрий Исаевич

историк, филолог, пенсионер

член НИПЦ «Мемориал», член Мандельштамовского общества

автор 70 работ (сборники, статьи, комментированные публикации)

по русской истории и культуре ХХ века

М. Ю. Игнатьева (Оганисьян) (Москва-Барселона)

Агония христианского мира: от Иоанна Креста до Кальдерона

«Крайне трагичны наши распятия, наши испанские Христы на кресте.

Это культ Христа агонизирующего, а не мёртвого».

(Унамуно. «Агония христианства»)

Открытие новых земель подготовило закат христианского мира, на смену которому пришло понятие Европы. Я попробую восстановить один из литературно-исторических сюжетов этого сложного процесса, чьи сегодняшние последствия могут показаться этапами того же перехода от старого мира к новому, не до конца раскрытому и понятому.

Тереза Авильская и Иоанн Креста, основатели ордена босоногих кармелитов (женской и мужской его ветвей) мечтали об участии в миссионерском подвиге. Любовь ко Христу, напрасно агонизирующему на кресте, вызывала у них потребность немедленно действовать, чтобы спасти Его, агонизирующего в непросвещённой душе. Это хорошо видно на примере стихотворения Иоанна Креста «Пастушок». Здесь Иоанн Креста использует технику дивинизации: он переписывает пасторальный романс на божественный лад, вкладывая в любовные стихи благочестивое содержание. Практика художественной дивинизации будет продолжена и переосмыслена через сто лет в контексте завоевания нового пространства, уже не светски-любовного, но языческого — в единственной американской драме Кальдерона де ла Барка, «Заря Копакабаны».

Героем этой драмы является реально существовавший новообращённый индеец Франсиско Тито Юпанки (1550 – 1616). Согласно преданию, ему было видение Прекрасной Дамы с младенцем на руках, после чего он вырезал её статую из дерева. В пьесе Кальдерона перед нами дивинизация, освящение пространства языческой Америки. Солнце инков это Христос, языческий праздник — это отсвет христианского Благовещения, дерево – крест. Иоанн Креста, как мы видели, возвышал пасторальную картинку, возводя её на духовный уровень и завоёвывая светскую поэзию. Кальдерон отвоёвывает персонажей-язычников у Идолатрии (так зовут персонажа, символизирующего идолопоклонничество), здесь речь идёт не столько об отмене ложного содержания, сколько о просвещении его истинным смыслом.

Разница между Иоанном Креста и Кальдероном велика. Иоанн переписывает чужие стихи, добавляя к ним что-то своё, а Кальдерон создаёт совершенно оригинальную драму. Иоанн сочиняет «домашнее» произведение, адресованное монахиням, его духовным дочерям, а Кальдерон пишет из профессионального долга — для двора и церкви. Однако обоих писателей вдохновляет мечта о том, что крестом возможно не только победить, но и преобразить существующий мир, который либо уже забыл Бога, как легкомысленная пастушка забыла своего возлюбленного, либо ещё не познал Его, как невежественный индеец, поклоняющийся солнцу. Созданные в этом поле произведения стремятся к общей цели исправить и вразумить, успокоить бурю страстей, затемняющих понимание истины.

Деятели последних десятилетий «христианского мира», совпавших с началом духовного освоения новых земель, проходили свой путь открытия Америки: от сочувствия к непознанному Богу до просвещения нового мира. Язычество на новом континенте было сродни светской литературе на старом — здесь требовалась та же работа по одухотворению иного, непрояснённого содержания. Было пролито немало пота и чернил для того, чтобы перевести профанное в божественное, языческое в христианское, чтобы просветить и старые, и новые земли. Это был особый «агонизирующий», в унамуновском значении, период литературы, стремившейся завоевать как можно больше территории для Бога, потому что Бог уходил всё дальше. На пороге уже стояло новое Просвещение, и другие, не похожие на Юпанги, индейцы приплывали к берегам старой Европы.

Вот уже сходит с корабля вольтеровский гурон Простодушный. Он прибывает во Францию, чтобы разоблачить, раз-божествить дряхлеющую Европу с её забавным лицемерием и расчётливой набожностью. «Голова юноши была не покрыта, ноги обнажены и обуты лишь в лёгкие сандалии, длинные волосы заплетены в косы, тонкий и гибкий стан охвачен коротким камзолом. Лицо его выражало воинственность и вместе с тем кротость». Это было лицо Нового времени.

Игнатьева (Оганисьян) Мария Юльевна

кандидат филологических наук

доцент Государственной школы иностранных языков (Барселона)

Ю. В. Кагарлицкий (Москва)

Море и утес: к происхождению русской охранительной метафорики

Доклад ставит своей целью уточнить происхождение одного образа, известного нам по русской политической поэзии консервативного направления. В сентябре 1848 г. В.А. Жуковский публикует в «Санкт-Петербургских Ведомостях» стихотворение «К русскому великану». В этом стихотворении он обращается к персонифицированному образу России, непоколебимо стоящему среди бушующего океана. Эта картина, разумеется, представляет собой метафору — метафору политической стабильности России на фоне революционной Европы: «Стихи Жуковского, вызванные февральскими революционными событиями 1848 г., воспевают оппозиционность России к революционному Западу, ее монархическую устойчивость»[1]. Стихотворение привлекло внимание, его перепечатали «Северная пчела», «Русский инвалид», «Москвитянин». Ф.И. Тютчев использовал ту же метафору в своем стихотворении «Море и утес», опубликованном полностью лишь в 1851 г. в «Москвитянине», однако, по всей вероятности, написанном в том же 1848 г. под влиянием Жуковского. Во всяком случае, он, вероятно, принимал участие в редактировании стихотворения «К русскому великану» для «Северной пчелы»; о недовольстве Жуковского этой редактурой, приписанной им П.А. Вяземскому, пишет в комментарии Ф.З. Канунова[2]. В «Москвитянине» авторский вариант был возвращен, тогда как Тютчев сразу после стихотворения Жуковского напечатал свои стихи, представлявшие собой последнюю строфу стихотворения «Море и утес».

Если исходить из того, что Тютчев написал свое стихотворение под впечатлением от стихотворения Жуковского, образ России-утеса, о который разбиваются волны бушующего океана мятежной Европы, позаимствован оттуда же. Разумеется, за этой преемственностью образов стоит глубокое родство взглядов Жуковского и Тютчева на европейскую революцию 1848 г. Есть, однако, еще один автор и еще один текст, который использует тот же образ и, вероятно, мог бы стать источником для Жуковского (и соответственно, для Тютчева). Я имею в виду митрополита Филарета (Дроздова) и его «Слово в день рождения… Николая Павловича» того же 1848 г.

В этом слове, сказанном в Успенском соборе 25 июня (ст.ст.), Филарет описывает, в частности, последствия пагубного, по его мнению, отказа европейских народов от монархического принципа: «Не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, принуждены раболепствовать пред дикою силою своевольных скопищ. Так твердая земля превращается там в волнующееся море народов, которое частию поглощает уже, частию грозит поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, безопасность»[3]. Затем он противопоставляет этому хаос страну, где царит порядок: «Но благословен Запрещающий морю (Мф. 8:26)! Для нас еще слышен, в событиях, Его глас: До сего дойдеши и не прейдеши (Иов 38:11). Крепкая благочестием и Самодержавием Россия стоит твердо и спокойно, подобно каменной горе, у подножия которой сокрушаются волны моря»[4]. Сходный образ присутствует и в «Слове по прочтении Высочайшего Манифеста…» архиепископа Иннокентия (Борисова), сказанном еще в марте; однако там противопоставлены гора и буря[5], а не гора и море; у Филарета же присутствуют все компоненты картины, которую находим у Жуковского и Тютчева: ярящиеся волны, непоколебимая каменная гора (утес), о которую бессильно разбиваются эти волны. Сходство фигур, используемых проповедником и обоими поэтами, кажется разительным; между тем оно как будто до сих пор никем не отмечалось. Предположить, что Филарет был знаком со стихами Жуковского или Тютчева хронологически невозможно, поэтому можно предположить, что Жуковский был знаком с текстом проповеди (она неоднократно издавалась, например в июльском номере Журнала Министерства Народного Просвещения[6]; однако установить знакомство с этими изданиями Жуковского, в принципе, по-видимому, интересующегося выступлениями Филарета, пока не удалось), либо что проповедь и стихотворение имеют общий, неизвестный нам претекст, либо, наконец, что этот образ изобретен проповедником и поэтом независимо или, так сказать, носился в воздухе. Во всяком случае, к моменту публикации стихов Жуковского и Тютчева этот образ уже существовал в русском охранительном, антиреволюционном дискурсе.

Кагарлицкий Юрий Валентинович

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник

Института русского языка

им. В.В. Виноградова РАН

А. Л. Касаткина (Москва)

Джон Фишер в научной литературе: «консерватор-маргинал» и «гуманист-просветитель»

Джон Фишер (1469 — 1535) был канонизирован Католической Церковью как мученик за веру. Показательные суды над наиболее видными представителями оппозиции Генриху VIII, лордом-канцлером Томасом Мором и епископом Рочестерским Джоном Фишером, и последующие их казни навсегда связали этих двоих в сознании историков и непрофессионалов, осмысляющих ту эпоху. В этой паре Фишер всегда оказывался в тени Мора, воспринимался как аскетичный прямолинейный клирик, сильно уступающий в обаянии по сравнению с остроумным жизнелюбивым мирянином.

На формирование мифологизированного образа Фишера сильно повлияли историки XIX века, обесценивавшие его позицию, что часто приводило к обесцениванию всей личности Фишера в текстах дилетантов. Мария Даулинг, автор монографии о Джоне Фишере, во вступлении делая обзор касающихся его исследований, пишет, что его репутация наиболее сильно пострадала в работах учёных, связанных с либеральной идеологией вигов и рассматривавших историю как прогрессивный процесс: в их глазах, быть на «проигравшей» стороне в таком событии, как английская Реформация, означало попросту быть неправым.

Обобщая, можно сказать, что мифологизированная таким образом персона Фишера ассоциируется с чем-то старым, уходящим, отжившим, и негибким, суровым, упрямым. Это хорошо узнаваемый архетипический образ «старика». Параллельно с литературой, маргинализировавшей Фишера и обесценивавшей его деятельность, существовала агиографическая струя, к которой Мария Даулинг причисляет и некоторые работы, написанные на достойном научном уровне. Например, это вполне фундаментальный труд Рейнольдса, он грешит тем же способом мифологизировать Фишера в положительном ключе, который свойствен агиографии: епископ изображён человеком без недостатков на фоне всеобщих «лжи, крючкотворства, спеси и конъюнктуры». Сама же книга Марии Даулинг, а также исследования Эдварда Зуртца, Ричарда Рекса и Сесилии Хатт очевидным образом отталкивающиеся от этой традиции и стремящиеся к чисто научному подходу, стремятся сохранить объективность, но мне представляется, что элемент мифологизации также присутствует в большинстве современных научных книг о Фишере. Педалируется «прогрессивность» Фишера (мифологизирующее слово и архетипическая черта) и его близость гуманистам и особенно Эразму. Фишер превращается прежде всего в человека книги, его личные интеллектуальные достижения и стремление к совершенствованию Церкви через просветительскую деятельность (которое может также выглядеть как стремление к модернизации) перестают быть факультативным украшением святого мученика, но выходят на первый план. Архетипический образ «учёного» или «оратора» становится ведущим в изображении личности Фишера. Подчеркивается энергичность, проявленная Кембриджским канцлером при расширении влияния университета и внедрении в нём гуманистического образования, «the new learning» (само это тогдашнее выражение, будучи употреблено сейчас, невольно архетипизирует деятельность Фишера и делает его модернизатором по преимуществу).

Таким образом мифологизаторские тенденции в научной литературе о Джоне Фишере претерпевают кардинальные изменения: из характеристик Фишера уходят символы «старика», и заменяются символами архетипа «героя» аполлонического толка.

Surtz, E.L., The Works and Days of John Fisher, Cambridge, Mass., 1967;

Rex, R., The Theology of John Fisher, Cambridge, 1991;

Dowling, M., Fisher of Men: a life of John Fisher, 1469 – 1535, NY, 1999

The English works of John Fisher, Bishop of Rochester (1469-1535): sermons and other writings, 1520-1535/ edited by Cecilia A. Hatt, Oxford, 2002

Касаткина Анна Леонидовна

преподаватель кафедры классической филологии

Института Восточных Культур и Античности РГГУ

И. Б. Качинская (Москва)

СТАРЫЕ ДЕВЫ И СТАРЫЕ ПАРНИ (по материалам архангельских говоров)

С терминами родства тесно соотносится лексико-семантическая группа, связанная с половозрастной номинацией, а также группа, связанная с определением социального статуса. Все, что считается нормой, имеет высокий социальный статус. Это замужние женщины и женатые мужчины, дети, рожденные в браке. Нормальной считается ситуация, когда женщина и мужчина хорошо выполняют свои функции в браке, т.е. заботятся друг о друге, о детях, о доме, о престарелых родителях, когда женщина живет в доме мужа. Все, что противоречит норме, получает отрицательную оценку. Соответственно низкий социальный статус в традиционной культуре имеют люди, не состоящие в браке (по разным причинам), т.е. одинокие мужчина и женщина: старые девы и холостяки, вдовы и вдовцы, разведенные супруги; внебрачные дети; дети, потерявшие или не имеющие родителей (или одного из родителей), т.е. сироты; бездетные супруги; женщина, родившая вне брака; женщина и мужчина, плохо выполняющие свои функции в браке (плохие родители, плохие супруги - например гулящие, пьющие); муж, пришедший жить в дом жены.

В докладе будет рассмотрена номинация и мотивация номинации старых дев и холостяков, т.е. людей, которые никогда не выходили замуж / не женились; выходили замуж не вовремя, т.е. позже срока, считавшегося «нормой».

Для номинации девушки, вовремя не вышедшей замуж, в архангельских говорах зафиксировано около 20 лексем и около 30 атрибутивных сочетаний. Соответственно для обозначения холостяка также зафиксировано около 20 лексем и 15 словосочетаний. Обращают на себя внимание параллельные наименования: старая (престарелая, пожилая) дева ~ старый (пожилой) парень, старуха, старица ~ старик, старец; перестарок – и для мужчины, и для женщины; холостовка, холостячка ~ холостяк; бобыль ~ бобылка. Но параллелизм этот может быть чисто внешним. Потому что, когда речь идет о холостом мужчине, имеется в виду, как правило, ЕЩЁ не женившийся парень, а когда о женщине – как правило, УЖЕ не вышедшая замуж девушка. Смена акцентов оказывается весьма значительной.

Для номинации старой девы используются те же лексемы, что и для номинации собственно девушки в брачном возрасте: дева, девица, девичушка, девка, девочка, девушка: Она у нас не выходила, она девушкой дак жила. Слово, имеющее прямое значение в группе половозрастной номинации, получает иное значение, переходя в лексико-семантическую группу «Социальный статус».

Те же лексемы могут использоваться и в других значениях, например ʼженщины, родившей вне бракаʼ: Девица – замужем не была, а двое детей у неё.

Мотивацией для появления лексем, обозначающих старую деву, могут явиться словосочетания или фразеологизмы: замуж не вышла = невыхожая девушка; век в девках сидит = вековуша, вековуха или посиделка, дева-посидела, девка-посиделка, посидельница, старая посидельница, засиделка, заседатель. Продолжает косу плести (как это положено девушке) - косоплётка, старая косоплётка, старокосая, девка старокосая. Старая дева = старица, старуха, перестарок.

Парень, который долго не женился, холостяк – старый парень, перестарок: Говорят, перестарки, с годов ушли. Семён, ужо сорок, перестарок. Старый парень – это неженатой, так старый парень. Разведенный мужчина вновь мог получить статус холостяка.

Отношение к старым девам отразилось в пословицах: Где есть козёл да стара девка есть – там чёрта нет. Стара дева да осённа муха – злее нет.

Качинская Ирина Борисовна

кфн, м.н.с. каф. русского языка филологического ф-та МГУ

Е. И. Кислова (Москва)

"Апробация" проповедей во второй половине 18 века: к истории контроля стиля и смыслов

На протяжении 18 века правительство и Синод всячески поощряли духовенство к произнесению проповедей. Однако был ли контроль над устными выступлениями в церкви? В докладе на материале архивных и опубликованных источников будет рассмотрен вопрос о том, как происходила "апробация" проповедей во второй половине 18 века, каких аспектов текста она касалась и насколько свободны были проповедники в риторическом творчестве.

"Духовный регламент" в части, посвященной контролю проповедей, не содержал каких-то конкретных указаний, ограничиваясь вопросом отбора проповедников: к проповеди допускались священники, учившиеся в Академии "и от Коллегиум Духовнаго свидетельствованные". В части содержания проповеди рекомендованы были самые общие темы: "...о покаянии, о исправлении жития, о почитании властей..., о должностях всякаго чина; истребляли б суеверие; вкореняли б в сердца людския страх Божий; словом рещи: испытовали б от Священнаго Писания что есть воля Божия, святая, угодная и совершенная, и то б говорили". Отбор проповедников некоторым образом гарантировал качество и "благонадежность" произнесенных проповедей.

С конца 1730-х гг. Синод рекомендовал "иметь надзирание" над проповедниками целому ряду лиц: ректору, префекту "и протчим учителям", а также "соборным протопопам, старостам поповских и десятильных церквей священникам" (Указ Синода от 21 августа 1738 г.); указом 19 ноября 1742 г. присмотр поручался архиереям и «Духовной Дикастерии» (так в документах того времени называли духовные консистории). Есть отдельные свидетельства проверки придворных проповедей до их произнесения, однако члены Синода были от нее освобождены.

Во второй половине века мы регулярно находим в рукописных сборниках пометы при непридворных проповедях, которые свидетельствуют не только об их публичном прочтении в церкви в тот или иной день ("говорено в Успенском соборе публично, 1788" - РГБ ф. 299 д. 386 л. 135), но и об их проверке до произнесения различными ответственными лицами, например: "Говорено в Архангельском соборе, где служил преосвщенный Феофилакт переславский, которую брал на апробацию к себе протоиерей Петр Алексеев того же собора 1776 года" (РГБ ф. 299 д. 386 л. 25). В сборнике проповедей из собрания Костромской семинарии, составленном священником Никифором Зыриным, мы находим помету, которая показывает, что при определенной степени доверия священник мог быть освобожден от подобного надзора: "1787 г авг. 4 дня его преосвятительство Павел епископ словесно благоволил уволить меня от того чтобы зависеть в проповедях аппробациею от других. подписал троицкий иерей Никифор Зырин" (РГБ ф. 138 д.250).

Какой именно была функция предварительной "апробации" текстов? У нас крайне мало информации об этом, однако сохранившийся сборник московских проповедей последней четверти 18 века свидетельствует, что правка текстов была скорее стилистической, нежели идеологической, например: "чтобы с любезным предметом пребывать совокупно" > "неразрывно"; "слово божие иисус облекается в телесную робу" > "на вретище плоти человеческия"; "либо в честь ангела своего торжествуют" > сверху исправлено на "ликуют", на полях на "отправляет торжественно". Возможно, общая тематика и направление проповеди обсуждались заранее устно.

Идеологические вопросы возникают чаще всего по доносам - как реакции на уже произнесенные тексты и фиксируются в различных разбирательствах на самых разных уровнях. Таким образом, за идеологической и духовной правильностью проповедей на финальном этапе надзор активно осуществляла сама общественность.

Кислова Екатерина Игоревна

кандидат филологических наук

доцент Филологического факультета МГУ

С. А. Кожина (Москва)

Проблема пространства в философско-теоретических работах Д. Годровой

Характерной чертой научного дискурса в XX в. становится междисциплинарность, стремление привлечь для анализа объекта исследования методы различных научных направлений. Работы в области литературоведения также на протяжении всего столетия в значительной степени были отмечены меж- и интердисциплинарностью, а позднее и трансцисциплинарностью.

В 1960-е гг. особое место в развитии литературоведения сыграли работы о мифопоэтике произведений, анализе представленных в них символов с архетипической семантикой. Данной теме в чешском литературоведении были посвящены работы К. Крейчи начала 1960-70-х гг., на которые опиралась в начале исследований и Д. Годрова. В своем труде «Роман-посвящение» (Román zasvěcení) (1993/2014) она рассматривает специфику формирования и развития жанра романа-инициации в европейской литературе. Данный текст представляет собой междисциплинарное исследование, синтез литературоведческого анализа, социологического наблюдения, философского труда и художественного произведения (что характерно для большинства философско-теоретических работ Годровой). В нем Годрова при помощи диахронного метода анализа материала переосмысляет путь формирования художественной условности произведения: представляет его как логический процесс вычленения из синкретического сознания субъективного повествования – вербализацию мифа и его дальнейшую перцепцию. Продолжением данной темы стала работа 2006 г. – «Чувствительный город» (Citlivé město), в котором автор распространила свои философские рассуждения на внелитературное пространство.

В труде «Роман-посвящение» опорными пунктами анализа являются тривиальные для литературоведения точки: время, пространство, персонаж. Работа «Чувствительный город» исследует непосредственно процесс выстраивания так называемого «нарратива города», отображение городского пространства в произведении, и рецепцию данного повествования читателем. В своем докладе мы остановимся на проблеме пространства, рассматриваемой Годровой под различными углами зрения.

Пространство в «Романе-посвящении» для Годровой становится способом актуализации архетипических представлений человечества. В данном труде при характеристике пространства прослеживается несколько ключевых линий: анализ пространственных дихотомий, перемещение персонажей (временные дихотомии), символы. В «Романе-посвящении» Годрова характеризует любое знание с двух точек зрения: внешней – экзотерической, и внутренней – эзотерической. Инициация, процесс перехода, таким образом, может представлять собой не только переход между различными эксплицитно выраженными в тексте пространствами, но и процесс перехода между внутренней и внешней сторонами знания.

В «Чувствительном городе» Годрова также проводит грань между «Текстом города» (фактически существующим городом, представленном в тексте) и «городским текстом» (городом, существующим лишь в художественной реальности), где ключевым становится (как и в «Романе-посвящении») размытость этой грани и процесс ее пересечения. Здесь Годрова стремится к разрушению границ между написанием и прочтением, между порождением текста и его рецепцией, что становится следующим шагом для писательницы в исследовании существования текста как средоточия архетипических представлений.

Кожина Светлана Анатольевна

младший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

О. Н. Колышева (Москва)

Дневники «детей войны» как часть наивной языковой картины мира

Междисциплинарные гуманитарные исследования последних лет демонстрируют интерес к личной, персональной истории, через которую преломляется история страны, народа и его культуры.

Материалом нашего исследования являются дневники «детей войны» как часть наивной картины мира рядового носителя русской культуры. «Дети войны» - это особое поколение, не воевавшее на фронте, но ставшее свидетелями Великой Отечественной войны.

Дневники «детей войны» - это мнемонические тексты, содержащие информацию о военном времени, о детских переживаниях и отражении войны в детском сознании. К сожалению, нет методологии работы с такими текстами. Наша исследовательская задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, предложить такую методологию как одну из возможных, учитывая специфику дневниковых текстов, а с другой стороны, продемонстрировать реконструкцию и репрезентацию фрагмента языковой картины мира свидетеля военных действий. Когда мы говорим о войне, то в голову сразу приходят «высокие» слова: победа, патриотизм, подвиг народа. Но это слова официальной истории войны. История «снизу» была совершенно другой. Это не история «сверху» и постфактум, а история, рассказанная ее очевидцами и участниками, и в этом заключается культурологическая ценность исследования.

Для достижения исследовательской задачи мы привлекли метод текстового ассоциативного поля (далее ТАП), впервые предложенный Ю.Н. Карауловым применительно к анализу художественного текста. Однако разработанные Ю.Н. Карауловым методологические принципы могут быть успешно применены и к анализу мнемонических текстов, содержащих мгновенную реакцию на описываемые события Великой Отечественной войны. Являясь одной из форм представления знаний о мире, ассоциативное поле может стать источником информации, скрытой от читателя в процессе чтения обычного линейного текста. Ассоциативный анализ позволит вскрыть повторяющиеся семантические смыслообразующие закономерности в организации текста и увидеть механизм функционирования языковой способности, так как ««за каждым текстом стоит не только система языка, но и языковая личность».

Материалом для анализа послужил дневник 15-летнего Юры Рябинкина, который он вел в блокадном Ленинграде в течение полугода, с 22 июня по 6 января 1942 года. Благодаря методу ТАП представляется возможным выделение и построение текстовых ассоциативных полей (ХЛЕБ, РАБОТА, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, МАМА), которые позволяют узнать подробности о жизни Юры. Для каждого поля были построены и выделены семантические гештальты, когнитивная интерпретация которых (с привлечением культурологических и исторических источников) может дать нам больше информации и чувствах, жизни детей того времени.

В анализируемом дневнике все выделенные ассоциативные поля взаимосвязаны между собой. Это является подтверждением того, что разрушение линейного текста дает тоже текст, но уже в виде когнитивной ассоциативной структуры – текстового ассоциативного поля. Такой вид представления материала помогает увидеть скрытые на первый взгляд от читателя и автора смыслы и проследить их реализацию на всем протяжении текста. Подробный комментарий нескольких семантических гештальтов позволяет увидеть темы, которые лейтмотивом проходят через весь дневник.

Таким образом, полученные результаты позволяют нам, с одной стороны, реконструировать фрагмент языковой наивной картины мира автора дневника и описать переживания мальчика, его мысли, важные для него события, а с другой стороны, – картину блокадного Ленинграда.

Колышева Ольга Николаевна

Российский университет дружбы народов

Ассистент кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН

П. В. Королькова (Москва)

Глаголица как средство национальной идентичности в современной хорватской культуре и литературе

В докладе речь пойдет о формах присутствия глаголической письменности в повседневной жизни современных хорватов, о ее значении в формировании национального самосознания и идентичности, а также об особенностях обращения к глаголическому алфавиту как культурному коду в литературе Хорватии.

С одной стороны, глаголица не присутствует и вряд ли когда-либо будет претендовать на то, чтобы занять место в коммуникативной практике хорватов. Она не используется в качестве письма, а глаголические буквы и надписи в форме граффити, памятников (последние особенно характерны для региона Истрии и Кварнерского архипелага), табличек (в том числе на официальных учреждениях) и т.д. воспринимаются исключительно как картинки, обладающие эстетическим и символическим значением, но не вербальная информация, то есть тексты в прямом смысле слова. На это указывает и заметное количество очевидных ошибок, допущенных при создании глаголических памятных табличек (в том числе даже на здании филологического факультета университета города Дубровник). С другой стороны, национальным сообществом, безусловно, признается роль глаголицы как социально-культурного наследия, поскольку она концептуализирует определенную идентичность, связанную со спецификой исторического, религиозного и языкового развития. Так, существует целый ряд памятников глаголическим буквам, к которым постоянно организуются школьные экскурсии, сопровождаемые интерактивными играми.

В коммерческой сфере (сфере производства сувенирной продукции) после войны 1990-х гг. особая хорватская «угловатая» глаголица стала визуальным кодом культурной и национальной идентичности, брендом Хорватии как государства, в большей степени ориентированным на иностранцев, чем на самих хорватов. Таким образом, можно говорить о процессе «приватизации алфавита», характерном в той или иной степени для целого ряда национальностей, проживающих на пространстве бывшей Югославии (кириллический алфавит для сербов, арабица для боснийцев, «угловатая» глаголица и босанчица для хорватов; к формам проявления той же тенденции можно отнести попытки введения в черногорский алфавит новых букв, обозначающих особые звуки, которых нет ни в одном другом языке на новоштокавской основе).

Кроме указанных выше аспектов, нас интересует также осмысление глаголицы в современной хорватской литературе. Одним из ярких примеров творческого подхода к использованию глаголицы в художественных текстах может послужить творчество современной писательницы Ясны Хорват (романы «Аликвот», «Аз», «Аурон» и др.). В этих интеллектуальных постмодернистских «романах с ключом», снабженных многочисленными иллюстрациями, глаголица становится кодом к расшифровке тайны, предложенной «умному» читателю, а также смысловым центром произведения и лейтмотивом, организующим повествование, героями которого могут становиться представители самых различных эпох.

Королькова Полина Владимировна

к.ф.н., доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований

Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)

А. Г. Кравецкий (Москва)

Переписка из двух миров: послания царевне Софье Алексеевне

1. В начале XXI века на стене Напрудной башни Новодевичьего монастыря стали делать надписи, обращенные к царевне Софье Алексеевне, которая в свое время была заточена в этом монастыре. В докладе речь пойдет о том, имеет ли культ Софии предысторию, а также о языковых особенностях обращений к царевне Софье.

2. Поскольку имеется свидетельство В.Н.Татищева о том, что противники Петра I организовали своеобразное действо, в ходе которого Софья изгоняла духа из бесноватой (таким образом доказывалось, что настоящим, «природным» царем, которому повинуются не только люди, но и духи, является Софья, а не Петр), можно предположить, что современный культ имеет достаточно старые корни. Однако анализ изданных в XIX в. книг, посвященных истории монастыря и его реликвиям, показывает, что Софьей интересовались любители старины, а не паломники. О предметах, связанных с Софьей, здесь говорится как об исторических артефактах, а не предметах почитания. И в мемуарах, и в литературных текстах, связанных с монастырем (В.П.Гиляров-Платонов, Б.Садовской), отсутствуют упоминания о почитании Софьи.

3. После революции Софья оказалась одним из немногих исторических деятелей из рода Романовых, о которых советская историография говорила с некоторым сочувствием. В 1922 году начал работу «Государственный историко-художественный музей бывшего Новодевичьего монастыря (памятник XVII века)». В мандате, выданном основательнице музея Е.С.Кропоткиной, прямо говорилось, что это будет музей истории монастыря и эпохи царевны Софьи. На всем протяжении существования музея в стенах монастыря рассказ о судьбе опальной царевны являлся основным нарративом. В результате Новодевичий монастырь стал ассоциироваться в первую очередь с именем Софьи.

4. Когда на волне постперестроечного мистицизма начал формироваться своеобразный народный культ Софьи, он плохо соотносился как с историческими реалиями, так и с церковной традицией. Дело в том, что никаких сведений о том, что Софья была когда-либо заключена в Напрудной башне (которую в народе называют Софьиной) нет. Куда более вероятным местом ее заточения являются находящиеся рядом стрелецкие караульни, однако на их стенах не делают надписей, посвященных Софье. Что же касается церковной традиции, то вопрос о канонизации Софьи никогда не возникал. Церковной составляющей в этом культе нет.

5. В своем большинстве авторы посланий царевне Софье считают, что она православная святая. Соответственно, они стремятся к тому, чтобы их тексты были похожи на церковную молитву. А поскольку представления нецерковных людей о том, как устроены тексты молитв, достаточно экзотичны, их творчество носит синкретичный характер. Здесь формулы светского речевого этикета переплетаются с конструкциями, заимствованными из молитвенных формул. Так, авторы посланий стараются вставлять в текст славянизмы, которые играют здесь роль маркеров, демонстрирующих, что это молитва, а не бытовое письмо. При этом большинство посланий оканчивается словом «спасибо», то есть авторы заранее благодарят Софью за помощь. Эта черта характерна для бытовых просьб, а не для молитв. В докладе будет подробно рассмотрена стилистическая и риторическая организация надписей Софьиной башни.

Кравецкий Александр Геннадьевич

кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник

Института русского языка РАН им. В.В.Виноградова

Т. В. Кузнецова (Москва)

Клоачный русский: место пересечения границ

1. Само место размещения «провокативных» текстов – социальные сети – вызывает вопросы потому, что предполагает двойственность: оно одновременно закрыто и открыто. Закрыто потому, что, с одной стороны, туда допускаются только «посвященные», друзья; а с другой стороны, добавление в друзья ведь формальность, оно осуществляется вне всяких фильтров. Имена подразумеваемых нами фб- и твиттер-авторов привлекательны для самой широкой аудитории. Поэтому среди «друзей» не может не возникать поляризации мнений и острого разномыслия по самым разным вопросам.

2. Один из самых волнующих вопросов – вопрос о языке. Мы были свидетелями вынесения на общественное обсуждение проекта орфографической реформы, которое так всколыхнуло широкие массы, что вопрос о реформировании был отложен. Граница, отделяющая научное сообщество от широких масс, которые ощущают себя, да и являются хозяевами языка, явилась во всей очевидности.

3. Ситуация окончательно обостряется и запутывается тем, что границу между допустимым и недопустимым в языке (между нормативной и ненормативной, обсценной лексикой) в социальных сетях нарушают как раз те, кто воспринимается как речевой законодатель, – именитые ученые-филологи.